Hommage à Théodore Géricault

Hommage à Théodore Géricault, détail d'un tableau en référence à son étude "Tête de supplicié" du musée de Rouen, huile sur toile.

C’est de manière totalement inattendue qu’est apparue pour la première fois dans ma peinture une figure faisant penser à l’une des deux têtes de suppliciés présentes dans un tableau de Théodore Géricault au musée de Rouen. Certes, j’avais connaissance de cette étude réalisée directement d’après le modèle car je l’avais découverte initialement dans les années 1990 lors d’une rétrospective du peintre au Grand Palais.

Pourtant, c’est bien par hasard…

Texte en cours d'écriture..

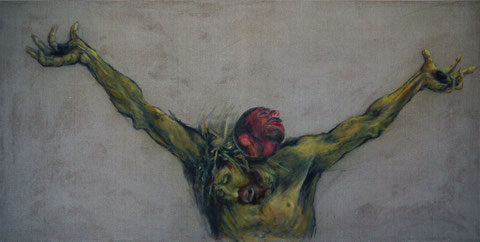

Hommage à Matthias Grünewald

Hommage à Matthias Grünewald, étude préparatoire pour la double figure centrale du polyptyque Résurgences / Dans les mains de Grûnewald, 2023, fusain, huile sur toile, 100 cm x 200 cm.

[...] Cet hommage est d'abord et avant tout un geste adressé à l’artiste pour pouvoir questionner son œuvre. La citation du maître allemand est là aussi pour donner au spectateur un repère immédiatement reconnaissable, mais elle s'inscrit dans un processus singulier beaucoup plus ouvert pour s'approcher au plus près du travail de Grünewald et essayer de répondre aux questions soulevées par l’œuvre originelle. Et c’est probablement ce cheminement intérieur qui donne à voir la réelle consistance des influences reçues ou recherchées, ainsi révélées dans toute leur complexité par les résurgences affleurant ça et là dans mon polyptyque Résurgences, après que soit opérationnelle ce qu'on pourrait appeler "La lente évaporation de la Peinture", avec ses références, ces mouvements, son histoire, etc. [...]

Hommage à Rogier van der Weyden

Les références, pourtant nombreuses, ne sont jamais directes car elles sont entraînées dans un long processus d’élaboration dont elles resurgissent, transformées, déplacées, enrichies par d’autres expériences. Le travail de l’inconscient joue son rôle, s’y ajoute l’observation passionnée, parfois méticuleuse des œuvres dans les musées. Il se produit alors une sorte de lente évaporation de la Peinture qui affleure à la surface de mes tableaux, à la fois évidente et insaisissable.

Ainsi, la découverte en 1985, d’une petite piéta de Rogier van der Weyden au Musée d’Art Ancien de Bruxelles, avait suscité mon admiration devant l’audace d’une croix tronquée et la finesse de composition dans l’organisation spatiale des pieds et des mains des personnages. Rendre hommage à ce tableau pour mon exposition à l’ULB nécessita un long travail de préparation et m’a entraîné à voir ou revoir beaucoup d’œuvres de Rogier van der Weyden conservées dans les musées du Nord de l’Europe.

Pourtant, dans cet hommage à Rogier van der Weyden, intitulé Mollusques et vertébrés, et qui relate de la vie du modèle principal, alors âgé de trente trois ans et sidéen, ce n’est pas la Flandre des anciens Pays Bas que révèle ma peinture, mais bien d’avantage mon émotion d’adolescent devant les Scènes des Massacres de Scio d’Eugène Delacroix, quelque délicatesse d’un pied botticellien ou les souvenirs d’un livre d’enfant aux pages glacées, longuement feuilleté pour découvrir les Beautés du Fond des Mer.

La peinture, ça commence par un fond, ça se termine par une surface et entre les deux, je comprime du temps.

Philippe Guérin, 2002

Hommages à Andrea Mantegna, Léon Tolstoï, Mou-K'i...

Cet autoportrait appartient à une série de huit tableaux réalisés entre 1992 et le début de l’année 1993. Tous sont des têtes couchées ; un double jeu de miroir me permettant de découvrir ce que voient les autres. Cette mise à distance de moi-même correspondait à un moment difficile, où l’émergence d’une vraie solitude ne me laissait plus guère comme matériau de travail que ma propre personne, comme support de réflexion que ma simple existence.

J’avais entièrement vidé mon atelier, entreposant quinze ans de peinture dans un atelier voisin loué pour la circonstance. Ensuite, j’avais monté simultanément huit petits formats avec une même toile. Il n’y avait pas d’intention bien déterminée, peut-être une solidarité inconsciente et éphémère pour lutter contre le vide. L’ensemble était resté en attente pendant plusieurs jours.

A un moment donné, j’ai coupé la toile, isolé un premier châssis. Le jour suivant, avec de la colle de peau colorée rouge sur un enduit blanc, j’ai choisi d’arrêter là le premier autoportrait et d’en faire un hommage au Christ mort de Mantegna. Le deuxième et le troisième tableau, respectivement des hommages à Léon Tolstoï et à Mou-K'i, ont été peints deux mois plus tard. Il m’a fallu plus de six mois pour en faire huit et conclure cette série.

Philippe Guérin, 1998

Catalogue Jeux de genres, Editions des Musées de la ville de Paris, 1998